Abbiamo già parlato di Dino Buzzati su CRODAp (Post 181- Eppure battono alla porta. Il racconto di Dino Buzzati e gli spiriti di Gron), e delle possibili fonti popolari e folkloristiche alla base delle sue opere. Oggi vi racconteremo di uno degli ex-voto contenuti in I miracoli di Val Morel: I ronfioni.

I miracoli di Val Morel (1971) è l’ultima opera di Dino Buzzati, il suo testamento stilistico e tematico, la conclusione di una vita creativa. Si trovano tutte le tematiche affrontate e gli strumenti sperimentati dall’autore: è un’opera che racchiude disegni, didascalie, prosa, forme più o meno varie di poesia e di resoconti giornalistici. Il libro è un insieme di narrazione – inizia con l’autore che, prendendo ispirazione da Manzoni, dichiara di aver trovato un antico manoscritto contenente le tavole che compongono il libro – e disegni, tecnica sperimentata per la prima volta con La famosa invasione degli orsi in Sicilia, e approfondita nel criticato e mal recepito Poema a fumetti. Le didascalie a spiegazione delle illustrazioni sono veri e propri microracconti a sé stanti come piccole novelle, o meglio forse “collage di apologhi”. Più o meno consapevolmente l’autore trae le conclusioni estreme della sua carriera poetica in un piccolo libriccino dalla travagliata storia editoriale, ben descritta dal giornalista e studioso di Buzzati Lorenzo Viganò nella postfazione all’edizione del 2012. [1]

L’opera nasce inizialmente come raccolta di disegni quando il gallerista d’arte Renato Cardazzo commissiona a Buzzati una serie di tavole da esporre nella sua galleria a Venezia. Nell’estate del 1970 Buzzati produce 34 tavole e la mostra inaugurata il 3 settembre dello stesso anno riscuote un successo molto maggiore del previsto, tanto che «accompagna la mostra un catalogo in bianco e nero in tiratura limitata di 1000 copie, stampato dalle Edizioni del Naviglio di Milano». [2] Il catalogo si limita ad essere una raccolta delle tele, senza i brevi racconti che compaiono a sinistra dei disegni a partire dalla prima vera edizione dei Miracoli, pubblicato da Garzanti nel novembre del 1971, pochi mesi prima della morte dell’autore. Oltre alle descrizioni e a cinque nuove tavole, compare una breve Prefazione firmata da Indro Montanelli e la Spiegazione, un primo “capitolo” senza illustrazioni in cui Buzzati usa lo stratagemma del manoscritto ritrovato per spiegare in modo fantasioso come sia venuto in possesso delle tavole da lui illustrate (e inventate), creando un’esperienza molto più immersiva per il lettore. Cambia anche l’ordine delle tavole, e i miracoli di Santa Rita accompagnati da piccoli racconti creano così una storia non esattamente omogenea ma in qualche modo lineare e coerente.

Nella Spiegazione l’autore racconta di avere ritrovato «tra i fascicoli della biblioteca paterna dedicata in gran parte alla storia bellunese e gravemente falcidiata durante la prima guerra mondiale» un piccolo quaderno di circa cinquanta pagine contenente «prodigiosi miracoli di Santa Rita onorati nel Santuario di Val Morel in quel di Belluno». [3] Buzzati racconta di essersi rivolto all’architetto Alberto Alpago-Novello, amico del padre e come lui appassionato di storia bellunese (anche questo reale), per chiedere delucidazioni, ma di non aver ottenuto le notizie sperate. Rivolgendosi quindi al parroco di Limana, Buzzati racconta di avere finalmente trovato una pista da seguire, ma che, con sua grande delusione, non esisteva affatto un santuario in Val Morel, bensì appena una piccola edicola, «uno di quei rustici tabernacoli che la devozione dei montanari costruisce agli incroci delle strade, o nelle contrade deserte adatte al raccoglimento e alla preghiera».

Il parroco di Limana aggiunge anche che l’elenco di miracoli raccolti nel quadernetto in mano a Buzzati doveva essere stato trascritto a inizio secolo «da qualche appassionato del folclore, attingendo alle leggende e alle dicerie della gente».[4] Seguendo la pista aperta dall’uomo di fede, Buzzati racconta di recarsi in Val Morel alla ricerca del tabernacolo, che non fatica a trovare, ma senza trovare gli ex-voto di cui era alla disperata ricerca. Mentre ispeziona il piccolo santuario, il nostro autore dice di sentirsi osservato. Viene infatti avvicinato da un simpatico vecchietto, un certo Toni Della Santa, che si scopre essere l’autore del fantastico quadernetto e dice di avere conosciuto Giulio Cesare Buzzati, padre di Dino, e invita l’autore nella sua casetta, «una di quelle primordiali costruzioni con muri a secco e tetto di legno che i contadini si fanno nelle campagne per depositavi attrezzi, o legno, o fieno. Ma l’interno! Le pareti […] erano tutte ricoperte di tanti ex- voto […]». [5] Della Santa racconta che la sua famiglia è da generazioni custode del santuario, e che i pellegrini che vengono a venerare Santa Rita gli narrano il miracolo incaricandolo di dipingere un adeguato ex-voto. Buzzati dichiara di rimanere affascinato dallo strano soggetto, ma, come spesso succede, di non cogliere l’occasione per trattenersi più a lungo, e di non essere tornato al santuario se non vari anni più tardi. Tornato a Belluno dopo una lunga lontananza, si reca di nuovo in Val Morel alla ricerca del santuario, ma con suo grande dispiacere, del tabernacolo non vi è più traccia, né tantomeno della dimora del vecchio Della Santa, o del vecchio stesso. Decide allora di creare dei quadri «su quelle sbilenche pagine, su quei cari ricordi […] mettendoci anche del [suo], naturalmente». [6]

Le montagne sono uno dei primissimi soggetti ad entrare nell’arte raffigurativa buzzatiana, le lettere d’infanzia all’amico Arturo Brambilla ne sono costellate: illustrazioni semplici ma precise, che rassomigliano le illustrazioni delle guide alpine del CAI, in particolare quelle illustrate dall’alpinista e studioso Giovanni Angelini.

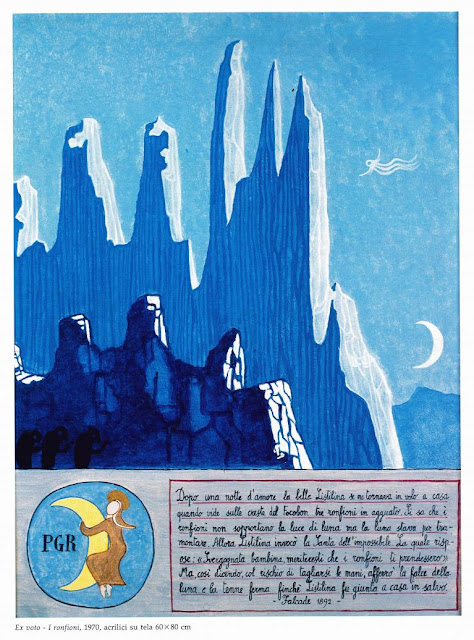

Ma anche nei più complessi grandi quadri a tempera della maturità di Buzzati le montagne della sua infanzia rimangono protagoniste indiscusse di varie opere. Sono ben riconoscibili in alcune tavole dei Miracoli i paesaggi dolomitici, e nonostante lo stile stilizzato un occhio esperto riesce a identificare le cime raffigurate: è il caso degli ex-voto 13, Il vecchio della montagna, 18, I ronfioni, 20, Il pettirosso gigante, e 39, I marziani, dove più che i profili montuosi si riconosce la piazza di Belluno, ma sullo sfondo sono presenti i declivi dolomitici che lasciano spazio alla bassa valle della Piave.

Veniamo dunque alla tavola che oggi analizzeremo: I ronfioni. L’indicazione geografica presente nella dedica all’ex-voto specifica «Falcade, 1892», e le aguzze cime presenti nella tavola sono una stilizzazione del gruppo del Focobon, di cui Buzzati conquista la cima del campanile (m. 2969) nel 1949, in compagnia della guida alpina Gabriele Franceschini. Nella spiegazione all’ex-voto, Buzzati dice che la breve storia raccolta dal vecchio Della Santa sembrerebbe la trasposizione in termini di ex-voto di «un vecchia canzone popolare che in certi angoli del Cadore talora si canta ancora», [7] e recita:

Quando la luna vien su dai monti

Listilina sola soletta

vola vola vola vola

a far l’amor.

Ma quand’ecco la presenza

di tre ronfioni là in cima

per farci alla Listilina

la prepotenza.

Listilina in duolo e in pianto

per la sorpresa e il timore

aiuto, voglion strapparmi

il primo fiore.

In ginocchio la pianse e la chiama

fa preghiera alla Santa Rita

soccorrimi fammi ti prego

salva la vita.

Ed ecco un volo di angeli

la porta lontana di fretta

felice in braccio allo sposo

che è lì che aspetta.

Buzzati aggiunge che esistono varie versioni della canzone, in cui Listilina diventa “La Stellina” o “Estrellina”, e i Ronfioni “ronchioni” o “roffioni”. Il modo in cui l’autore spiega le varie versioni della canzone ricorda gli appunti di un antropologo o un folklorista. Nell’illustrazione Listilina viene rappresentata come una effimera figurina bianca, con un corpo etereo e filamentoso, che vola tra le rocce. Il nome della fanciulla ricorda la fata Melusina, e la sua figura come disegnata da Buzzati sembra richiamare proprio le sue melusine del Poema a fumetti,

Da dove credete dunque che vengano, venissero

Le Melusine delle campagne dei boschi delle valli?

Le Melusine delle vecchie montagne?

Gentili fumacchi impalpabili come aerei semi

Fanno da staffetta agli uomini poverelli

Verso le ultime postreme stazioni confinarie […]

Vengono dai piccoli pertugi neri

Del tronco preistorico e secco

Perlustrato dalle formiche a miriadi […]

O se la campagna vede scendere la sera,

E i ciuffi i gruppi di faggi di carpini di querce

Di alberi antichi stanchi strampalati

Si rinchiudono neri,

Allora dalle radici dei fossi escono le Melusine. [8]

Melusina è una fata della mitologia celtica, canonizzata in letteratura da Giovanni di Arras nella Histoire de Lusignan, anche Roman de Mélusine, composta fra il 1387 e il 1394, figura rivendicata dalla Casata dei Lusignano come sua fondatrice. Secondo la leggenda un uomo si innamora della Fata Melusina e le chiede di sposarla, Melusina accetta a patto di essere lasciata sola un giorno a settimana. L’uomo inizialmente rispetta la volontà della moglie, ma un giorno, insospettito, la spia in segreto, assistendo alla sua trasformazione in serpe o, secondo altre leggende, in sirena: donna con la coda di pesce. Tradita, la fata abbandona il marito.

Un racconto simile non può che ricordarci dell’Anguana, figura fondamentale del folklore veneto e alpino, specialmente dolomitico. Svariati racconti hanno proprio il tema del tradimento della fiducia da parte dell’uomo che scopre di nascosto la natura magica della moglie – di solito scorgendo i piedi da capra e non tanto la coda da pesce, tuttavia rare testimonianze registrano anche questo secondo tipo di metamorfosi – dopo avere infranto la parola data e che ha come conseguenza l’abbandono del marito da parte di lei. Buzzati conosceva bene queste leggende, diffuse nel Bellunese. Inoltre, nelle tradizioni esaminate dalla studiosa e fondatrice del Museo Etnografico delle Dolomiti Daniela Perco,

le Anguane sono rappresentate come donne giovani e sole, vestite di bianco, dotate di bellezza straordinaria e con i lunghi capelli sciolti. Assieme alla prevalenza cromatica del bianco, esplicito richiamo al mondo dei morti", altri elementi tradiscono la loro alterità, l’appartenenza a un mondo non umano: il piede di capra, la schiena incavata o il piede all’indietro. [9]

Un’altra leggenda dolomitica che l’ex-voto sembra evocare è quella dei Monti Pallidi, registrata per la prima volta dell’etnografo autodidatta Carlo Felice Wolff nelle Dolomiten-Sagen (1913), [10] che raccoglie leggende tramandate oralmente in area ladina, privilegiando l’area del Sud Tirolo. La leggenda narra di come le Dolomiti ottennero la caratteristica unica di risplendere alla luce della luna, fenomeno che affascina ancora chiunque abbia la possibilità di assistervi, e ben rappresentato nello stesso ex-voto, in cui il profilo delle montagne esposto alla luce lunare è bianco. Il racconto parla dell’amore tra il figlio del re delle Dolomiti e la principessa della Luna: il principe, follemente innamorato, prova a vivere sul satellite con la sposa, ma la luce lunare è troppo forte e lo abbaglia. I giovani quindi si trasferiscono tra le crode, nel regno dei monti, ma la principessa presto si ammala di malinconia nel vedere i bui anfratti rocciosi. Disperati i due amanti sono costretti a separarsi. Una sera di temporale, il principe trova rifugio in una grotta in cui incontra un ometto triste che scopre essere il re dei Salvani, popolo di nani abitatori dei boschi, decimato dalle sciagure e senza più un regno. Il re dei Salvani, in cambio di asilo, promette al principe che lui e i suoi sudditi fileranno la luce della luna e vi rivestiranno le montagne rendendole lucenti, in modo che la principessa possa viverci senza malinconia. Guarita così dal male d’amore che la stava uccidendo, la principessa può tornare sulle montagne insieme al suo sposo.

L’appellativo “Monti Pallidi” è generalmente associato alle Dolomiti di Val di Fassa, tra Trentino e Veneto, ma la natura orale della leggenda non la confina esclusivamente a quella zona, anzi la leggenda parla di “Alpi Orientali” quando indica la zona di estensione del regno del re delle Dolomiti. La tavoletta votiva illustrata da Buzzati, privata della dedica, potrebbe tranquillamente trovarsi in una edizione illustrata delle Dolomiten-Sagen ad accompagnamento della leggenda dei Monti Pallidi: ci sono le vette illuminate dalla luce della luna, la falce di luna, la principessa – Listilina – e i nani della montagna – i Ronfioni – anche se di natura malvagia nell’ex-voto, al contrario dei Salvani della leggenda.

La figura dei Ronfioni è altrettanto interessante: descritti nella spiegazione come gnomi maligni delle rocce, le varianti del nome che Buzzati “registra” sono roffioni e ronchioni, questo ultimo termine un dantismo usato due volte nell’Inferno con il significato di “grossa sporgenza rocciosa, masso” [11]. Il famoso folletto malizioso delle rocce del folklore veneto è il Mazzaròl, che in più racconti popolari rapisce giovani ragazze nella notte, seppur senza fare loro del male. Uno dei nomi che assume il folletto in Veneto è Salvanèl, scrive la studiosa Marisa Milani:

Nel Veneto vivono due famiglie di spiriti folletti: quella del Salbanelo o Salvanelo (con le varianti Saltarelo, Sanguanelo, Balsanelo ecc.) e quella del Massarolo o Mazzariol (con le varianti Martorelo, Malometo o Maometo ecc.), alle quali si affiancano i rari Martorelo, Vissinelo, e il semplice folletto rosso. […] In generale diremo che il Salbanelo è un omino vestito di rosso, o con solo il cappellino rosso, che compare sui monti, nei campi e vicino ai corsi d’acqua, va di notte a intrecciare le criniere dei cavalli, fa scherzi agli umani, rapisce i bambini che nutre e veste. […] Il Salbanello ha caratteri infernali meno accentuati del Massarolo, collegandosi, come suggerisce il nome, più agli spiriti dei boschi che a quelli degli inferi. […] Salvanello e Mazzariol appaiono anche nelle vesti di diavolo aiutante. […] Nel dicembre 1613, Maria detta la Pillona, una anziana donna della Val di Non nel Trentino, pressata dai giudici dichiarava di aver avuto rapporti carnali con un diavolo chiamato Salbanel. [12]

Così i gentili Salvani dei Monti Pallidi sembrerebbero diventare il dispettoso Salvanèl della tradizione popolare veneta e, forse, i viziosi Ronfioni buzzatiani in agguato tra le rocce.

[Camilla]

NOTE

[1] D. Buzzati, I miracoli di Val Morel, prefazione di I. Montanelli, postfazione di L. Viganò, Verona, 2012.

[2] Ivi, p. 97.

[3] Ivi, p. 7.

[4] Ivi, pp. 8-9.

[5] Ivi, p. 10.

[6] Ivi, p. 12.

[7] Ivi, p. 47.

[8] D. Buzzati, Poema a fumetti, a cura di L. Viganò, Verona, 2022, pp. 158-161.

[9] D. Perco, Le Anguane: mogli, madri e lavandaie, «La Ricerca Folklorica», 1997, n. 36, pp. 71-81.

[10] K. F. Wolff, Dolomiten-Sagen. Gesamtausgabe. Sagen und Überlieferungen, Märchen und Erzählungen der ladinischen und deutschen Dolomitenbewohner. Mit zwei Exkursen: Berner Klause und Gardasee, Innsbruck, 1913.

[11] Da Treccani: rónchio s. m. [forse der. dal lat. *runcus, dal gr. ῥύγχος «grugno»], ant. – Sporgenza, bernoccolo. Accr. ronchióne, grossa sporgenza rocciosa, masso: levando me sù ver’ la cima D’un ronchione, avvisava un’altra scheggia (Dante). (https://www.treccani.it/vocabolario/ronchio/), 18 luglio 2023. Vedi anche: Vocabolario dantesco, voce Ronchione, (http://www.vocabolariodantesco.it/voce_tab.php?id=4221).

[12] M. Milani, Streghe morti ed esseri fantastici, Padova, 1994, pp. 250-253.

BIBLIOGRAFIA

BUZZATI, D., I miracoli di Val Morel, prefazione di I. Montanelli, postfazione di L. Viganò, Verona, 2012 (1° ed. 1971).

MILANI, M., Streghe morti ed esseri fantastici, Padova, 1994.

D. PERCO, Le Anguane: mogli, madri e lavandaie, «La Ricerca Folklorica», 1997, n. 36, pp. 71-81.

WOLFF, K. F., Dolomiten-Sagen. Gesamtausgabe. Sagen und Überlieferungen, Märchen und Erzählungen der ladinischen und deutschen Dolomitenbewohner. Mit zwei Exkursen: Berner Klause und Gardasee, Innsbruck, 1913.

SITOGRAFIA

Treccani: rónchio, (https://www.treccani.it/vocabolario/ronchio/), 18 febbraio 2025.

Vocabolario dantesco: Ronchione, (http://www.vocabolariodantesco.it/voce_tab.php?id=4221), 18 febbraio 2025.

Commenti

Posta un commento