I PELLEGRINI D’ALPAGO A FOLLINA

«Eccezionale rimane sempre nella storia del santuario di Follina, per folklore e per pietà, il pellegrinaggio della regione dell’Alpago, con i suoi cinque comuni di Chies, Farra, Pieve, Puos e Tambre» [1].

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI FOLLINA

Poche ed incerte sono le notizie sull’origine del monastero di Follina. Le prime testimonianze si hanno alla fine dell’XI secolo quando i Benedettini si stabiliscono in una casa-abitazione vicino ad una chiesa, dove era situato il simulacro di una Madonna con Bambino [2].

In seguito, una comunità di monaci cistercensi arriva a Follina tra il 1146 e il 1150, diventando di fatto così la prima fondazione dell’ordine in area veneta. Tra la fine del XIII e il XIV secolo grazie a lasciti, acquisti e donazioni, tra cui quelle dei signori Da Camino, l’abbazia vive il suo massimo splendore, cui segue un periodo di recessione e perdita di importanza, culminante nella soppressione dei Cistercensi di Follina, nel 1448.

L’abbazia diventa così Commenda Abbaziale fino al 1573, quando viene affidata ai Camaldolesi che la tengono fino al 1771. Da quel momento il sito diventa prima Curazia, poi Parrocchia e Arcipretale. Allo scopo di far rivivere il monastero, nel 1915 esso viene affidato ai Servi di Maria, che lo abitano ancor’oggi.

|

| Foto 1 - Abbazia di Follina |

La facciata a salienti in pietra grigia e intonaco bianco è uno dei migliori esempi di gotico cistercense nel Veneto. L'interno a tre navate con tre absidi a pianta quadrata risulta semplice, con resti di affreschi di varie epoche. La torre campanaria, all’incrocio dei bracci, è a pianta quadrata in stile romanico, ed è la più antica costruzione del complesso architettonico.

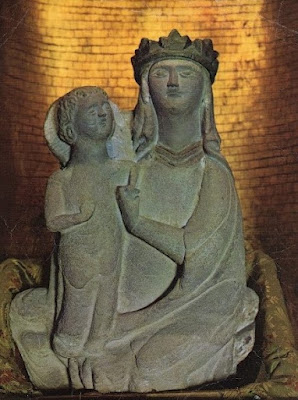

LA STATUA DELLA MADONNA DEL SACRO CALICE

Sull’altare maggiore, l’ancona lignea neogotica accoglie la statua in arenaria della Madonna del Sacro Calice. Lo studioso Luca Tomio ipotizza che essa, realizzata tra il 525-526 d.C. e il 616 d.C., provenga dal più settentrionale dei regni della Nubia cristiana. La statua sarebbe stata introdotta dall’esercito bizantino in Italia nel VI sec., probabilmente come «palladium» [3], e poi trasferita e sepolta in un luogo cultuale periferico (Follina), forse a causa delle lotte iconoclaste.

Verso l'anno Mille, dopo essere stata ritrovata da alcuni contadini, viene collocata in una chiesuola appositamente costruita, presso cui poi si insediano i primi monaci benedettini.

|

| Foto 2 - Madonna del Sacro Calice con bambino |

Il gruppo scultoreo è costituito dalla Madonna con in braccio Gesù, reggenti un calice. La statua viene incoronata dal cardinale Pietro La Fontaine il 25 settembre 1921, in seguito alla richiesta dei cittadini, avanzata già dal 1880, di renderla “più gloriosa” e annoverarla solennemente quale oggetto antico di culto. Anche in tale occasione non mancò la presenza dei fedeli provenienti dall’Alpago.

PROCESSIONE DALL’ALPAGO

Il paese di Follina si trova ai piedi delle Prealpi Bellunesi, raggiungibile dalla direzione nord-est, da Vittorio Veneto, per Revine Lago, Cison di Valmarino: la via che, come vedremo, viene percorsa dai fedeli dell’Alpago.

Non si conoscono le circostanze che hanno spinto gli abitanti dell’Alpago a intraprendere questo pellegrinaggio come tradizione e nemmeno in quale anno essa iniziò. Secondo alcuni, le prime processioni potrebbero risalire addirittura alla fine del Mille, ma le prime testimonianze documentali attendibili sono del Seicento.

L’evento è da mettere in relazione con le feste legate alla Pentecoste, che un tempo si protraevano per tre giorni, dalla domenica fino al martedì. Proprio in questi giorni si svolgeva il pellegrinaggio. Il percorso coperto dai fedeli è di circa 40 km. Essi si riuniscono dalle varie località alpagote nella Chiesa di S.Vigilio a Farra, dove viene celebrata una messa dedicata.

A inizio ‘700 sappiamo che la processione si svolge così: si riuniscono le croci e, cantando le litanie maggiori, si spostano «ordinatamente» fino ai piedi del Fadalto, dove si fermano per il pranzo. Da qui si disperdono fino a Serravalle, da dove insieme riprendono poi la processione fino a Follina, il cui arrivo è previsto per le ore 23. Dopo una breve orazione, pernottano in paese «frammischiandosi fra uomini e donne». La mattina seguente nuovamente chiedono grazie personali, familiari etc. e offrono in voto le generose offerte, raccolte in una «tovaia» o in un cero [4]. Dopo la messa, riunite le croci e i gonfaloni, ripartono per l’Alpago, seguendo a ritroso il percorso con le stesse modalità dell’andata.

|

| Foto 3 - Pellegrini d’Alpago |

Nello specifico alla processione ogni villaggio è presente con le proprie croci e gonfaloni ed è previsto un ordine di precedenza che tiene conto dell’antichità e importanza di ogni chiesa. La croce della chiesa matrice deve aprire il corteo, seguono poi tutte le altre con gonfaloni. I fedeli e il clero si dispongono poi, a due a due, in modo che il gruppo «meno degno» preceda il gruppo «più degno». Alla processione partecipano i fedeli di tutta la Pieve d’Alpago e di certo non sono mancate alcune dispute per il “diritto di precedenza” nella processione. Queste venivano risolte dal pievano, ma a volte anche direttamente dal vescovo. Il più antico documento riguardante la processione di Follina è un verbale del 1635, redatto dal delegato vescovile, per regolare proprio una contesa sulla precedenza nel corteo tra i regolieri di Tignes e quelli di Farra. La spunta la comunità di Farra, che viene ritenuta «più degna» di quella di Tignes e quindi, secondo regola, posta in posizione più arretrata nel corteo.

|

| Foto 4 - Processione nei primi anni del Novecento |

Questa manifestazione religiosa nei diversi periodi storici è stata sospesa [5], sostituita con processioni locali o più brevi, autorizzata solo agli uomini e proibita alle donne [6]. La processione in ogni caso doveva sempre avere il permesso sia delle autorità religiose sia civili (prima dai prefetti di Belluno e Treviso, poi dai sindaci nei quali essa transita). Nel XX sec. vengono sospese durante le due Guerre Mondiali e fino al 1970 ci sono state presenze saltuarie e non unitarie della comunità alpagota. Verso la fine degli anni ‘80 il pellegrinaggio torna ad essere frequentato da circa un centinaio di persone, con anche i rappresentanti ufficiali delle amministrazioni comunali. Anche se in forma molto ridotta, ancora oggi nella domenica di Pentecoste alcuni fedeli perpetuano la tradizione recandosi a piedi dall’Alpago fino a Follina.

NOTE

[1] TODESCATO, Abbazia di S. Maria di Follina, Secoli XII-XIII Profilo Storico-artistico, Follina 1998, p.48.

[2] La statua venne trovata in località Roncavazzai, da alcuni contadini arando un appezzamento di terreno.

[3] Raffigurazione della dea Pallade Atena, dea dell’intelligenza, protettrice delle arti, delle donne, delle opere del filare e del tessere, ma soprattutto della casa e della città.

[4] Sembra che le offerte vengano messe in un piatto posto alla base di una candela, oppure dentro il tubo di metallo vuoto nel quale di solito viene inserita la candela.

[5] La più antica sospensione documentata risale al 1711, ritenendo scandaloso quanto accadeva di notte a Follina in cui ci si framischia l’uno con l’altro sesso indifferentemente. TODESCATO, Abbazia di S. Maria di Follina, Secoli XII-XIII Profilo Storico-artistico, Follina 1998, p.11.

[6] Ad esempio nel 1815 o nel 1817.

BIBLIOGRAFIA

LEA, L., L’Alpago in pellegrinaggio alla Madonna di Follina. Otto secoli di religiosità popolare, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, Belluno, 2002.

TODESCATO, G. M., Abbazia di S. Maria di Follina, Secoli XII-XIII Profilo Storico-artistico, Follina 1998.

SITOGRAFIA

Commenti

Posta un commento