Da qualche anno il lupo è tornato a poco a poco a diffondersi nel nostro territorio: si merita un post dedicato, che, come vedrete, vi sottoporrà qualche curiosità ma soprattutto un grande punto di domanda.

Nelle numerose lingue parlate nella nostra provincia, il nome di questo animale conosce molte varianti, ognuna della quali, come forse già sapete, deriva direttamente dal latino deriva direttamente dal latino. Ebbene sì, i vari volgari e dialetti italiani si sviluppano tutti a partire dalla lingua latina, ognuno per conto proprio, non come molti credono come “storpiature dell’italiano”. Iniziamo subito col dire che la parola ‘lupo’ non è assolutamente indigena: si tratta della parola toscana importata con la diffusione dell’italiano. La variante di base, propria di tutto il nord Italia è ‘lovo’, che si formò a partire dal latino ‘LUPUM’ (accusativo). Dopo la caduta della -M finale, le due U si evolvettero in ó chiuse, e la P si trasformò in v (come le v di ‘vescovo’, che deriva da (E)PISCOPUM). Quindi, LUPUM>lovo.

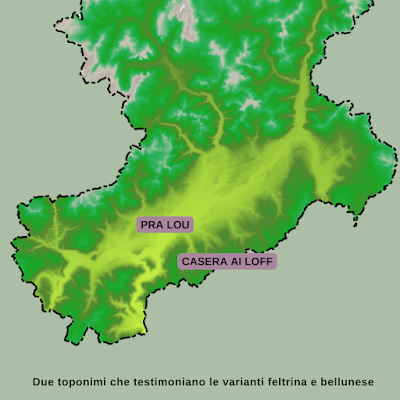

‘Lovo’ è infatti forma propria dei dialetti veneti ad esempio. Ma nelle nostre varietà questa forma andò incontro a ulteriore evoluzione: la nostra bellissima cartina qui sopra riporta alcuni esempi. Come si passa dalla forma ‘lovo’ alla forma ‘lof’? Con la caduta della vocale finale (come tante altre parole), e la perdita di suono della v, che rimanendo a fine parola tende a diventare da “sonora” a “sorda” (avete presente come i tedeschi pronunciano le parole italiane contenenti una v? ecco). Anche la forma ‘lou’ perde la vocale finale: lovo>lov. La v finale però si evolve diversamente, aumentando di sonorità e trasformandosi in un suono vocalico come la u di ‘lou’. In ‘louf’, invece, è la o che si articola in un “dittongo” (come la o di ‘FOCUM’, che in italiano diventa ‘fuoco’): lovo>lof>louf. Invece in una forma come ‘loo’ a cadere non è la vocale finale, ma è la consonante v ad erodersi progressivamente fino a sparire: lovo>loo.

Ad ogni modo, bada a come parli! Attenta/o a dire lou, lof, loo,… non ‘lupo’.

[Nic]

NOTE:

[1] Tagliavini, Carlo, Il dialetto del Comelico, Geneve, Olschki, 1926. Consultabile al link https://phaidra.cab.unipd.it/o:89129

Commenti

Posta un commento