|

| Fig.1 - Tre Cime di Lavaredo viste dalle sorgenti del Rienza. |

Le Tre Cime di Lavaredo sono oggigiorno una delle principali attrazioni se non il simbolo delle Dolomiti per migliaia e migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

|

| Fig.2 - Panorama dal Lastron degli Scarpieri (2957 m) 1916 - dal libro Guerra fra le Tre Cime 1915-1917. |

Se fino alla seconda metà dell’Ottocento le tre vette restarono inviolate, tutto cambiò quando, nell’agosto del 1869, l’alpinista viennese Paul Grohmann, accompagnato dalle guide locali Franz Innerkofler e Peter Salcher, riuscì a conquistare la Cima Grande, aprendo sul versante sud l’attuale Via normale. Da quel momento ebbe inizio per le Tre Cime una lunga stagione alpinistica destinata a durare fino allo scoppio delle ostilità con l’Impero austro-ungarico nel 1915.

Intanto sul massiccio montuoso e nelle valli circostanti si andavano delineando e fortificando quelli che sarebbero potuti diventare gli scenari di un nuovo conflitto. Dopo il Patto di Londra (26 aprile 1915), in cui segretamente l’Italia decise di schierarsi con la Triplice Intesa contro gli Imperi Centrali, si cominciò a mettere in atto la cosiddetta “preparazione occulta”. Infatti, s’intensificarono sui confini la presenza di truppe, le esercitazioni militari e la creazione o manutenzione di opere difensive, postazioni, trinceramenti, sentieri e mulattiere in vista della mobilitazione generale (22 maggio 1915) che avrebbe portato, due giorni dopo, all’inizio delle ostilità.

|

| Fig.3 - Luglio 1915, il faro da 90 cm di diametro montato sul Fiat 15 TER a Calalzo di Cadore - dal libro Piccole storie della Grande Guerra in Cadore, Ampezzano e Comelico. |

Le maestose Tre Cime di Lavaredo diventarono così parte di un nuovo e sanguinoso scenario bellico ad alta quota destinato a passare alla storia.

Dall’inizio della Grande Guerra il massiccio montuoso assunse un ruolo chiave per il Regio Esercito Italiano, che lo presidiò fino ai primi giorni del novembre 1917, quando le ultime truppe abbandonarono l’area per arretrare sulla linea del Grappa e del Piave dopo la disfatta di Caporetto.

|

| Fig.4 - Il faro pronto per essere collaudato presso la Cima Grande di Lavaredo - dal libro Piccole storie della Grande Guerra in Cadore, Ampezzano e Comelico. |

All’interno di questo lasso temporale si colloca un’interessante ed incredibile impresa alpinistica e militare: il posizionamento di una fotoelettrica sulla Cima Grande di Lavaredo, la più elevata del massiccio con i suoi 2999 metri di quota.

L’obiettivo era quello di poter difendere e controllare meglio, tramite un faro, il settore e le postazioni austro-ungariche posti dinanzi alle Tre Cime, agevolando inoltre gli italiani in caso di attacco notturno alle linee nemiche.

Fig.5 - Il faro sulla Cima Grande - dal libro Guerra in Ampezzo e Cadore.

Fu così che, il 29 giugno del 1915, il generale Augusto Fabbri inviò due ufficiali a forcella Lavaredo per farsi indicare dall’alpinista e tenente medico Antonio Berti, rinomato conoscitore della zona, l’ubicazione più adatta in cui poter collocare il faro. Questi indicò la Cima Grande come il posto migliore.

Due giorni dopo, compiuto un sopralluogo da parte di cinque ufficiali ed un graduato, saliti per la Via normale aperta da Grohmann, si decise di iniziare i lavori.

Fig.6 - Il faro sulla Cima Grande con soldati in posa - dal sito www.storiaememoriadibologna.it.

L’incarico della delicata quanto straordinaria impresa venne affidato all’ingegnere e tenente Fausto De Zolt che poté contare sui Battaglioni Alpini “Cadore” e “Val Piave”. La direzione tecnica per l'installazione del riflettore, ovvero un proiettore parabolico Fiat-Galileo di 90 centimetri di diametro, venne assegnata all’allora sottotenente Luigi Sebasti, a sua volta coadiuvato dai genieri dalla Sezione Fotoelettrica di stanza a Calalzo e dalla squadra di alpini del caporal maggiore Giacomo De Carlo.

Fig.7 - Gli specialisti della fotoelettrica ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo - dal libro Piccole storie della Grande Guerra in Cadore, Ampezzano e Comelico.

La Via normale venne dunque attrezzata con oltre 500 metri di corde e scale e dunque con impianti di sollevamento artigianali creati con tronchi, assi, funi e carrucole, per agevolare al meglio il passaggio di alpini e genieri, ed il trasporto dei materiali con la maggiore sicurezza possibile.

Le operazioni di trasporto avvennero con successo e senza feriti: ogni passaggio venne eseguito con la massima precisione ed attenzione, visti il peso, le dimensioni e la fragilità dei singoli elementi. Per darvi un idea, la sola cassa contenente il riflettore misurava 150x150x120 cm e la carcassa della dinamo in ghisa pesava circa 350 kg.

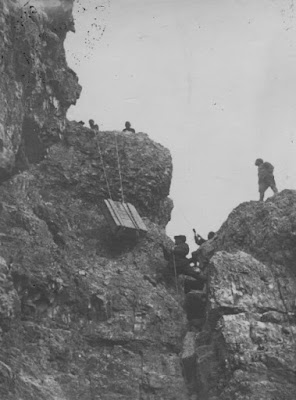

Fig.8 - Trasporto del materiale fotoelettrico sulla Cima Grande - dal sito www.storiaememoriadibologna.it.

A circa metà parete venne sistemato all’interno di una caverna il gruppo elettrogeno, costituito da un motore a scoppio Fiat da 24 HP e dalla relativa dinamo che produceva corrente ad 80 volt. Da qui furono stesi i cavi della corrente elettrica e del telefono fino alla cima, in cui venne infine montato il proiettore grazie anche all’asportazione e l’abbassamento di ampie parti della cresta sommitale per consentire un maggiore campo d’azione.

Avendo per altro attrezzato i canaloni, le cenge e le pareti, fu inoltre possibile trasportare ed installare, non senza poca fatica, un cannone cal. 65 mm della 22° Batteria da Montagna a due terzi dell’altezza del monte.

Fig.9 - Trasporto di materiale fotoelettrico sulla Cima Grande di Lavaredo - dal sito www.storiaememoriadibologna.it.

Una volta ultimati i lavori, il cappellano militare Pietro Zangrando salì sulla vetta della Cima Grande per celebrare una messa e benedire il faro ed i soldati.

Fig.10 - Trasporto di materiale fotoelettrico sulla Cima Grande di Lavaredo - dal sito www.storiaememoriadibologna.it.

Nella notte fra il 14 ed il 15 di agosto 1915, con l’inizio dell’operazione che avrebbe portato le truppe italiane a conquistare l’ampia porzione di terra che dalle Tre Cime andava fino al Sasso di Sesto, il faro si accese per la prima volta, abbagliando e disorientando gli austriaci che tentarono di colpire, senza successo alcuno, la sorgente luminosa con tutti i mezzi possibili.

Fig.11 - Caverna ospitante il gruppo elettrogeno del riflettore - dal libro Piccole storie della Grande Guerra in Cadore, Ampezzano e Comelico.

Fig.12 - Quarto tratto della linea elettrica sulla Cima Grande di Lavaredo - dal sito www.storiaememoriadibologna.it.

[Trinceo]

Commenti

Posta un commento