|

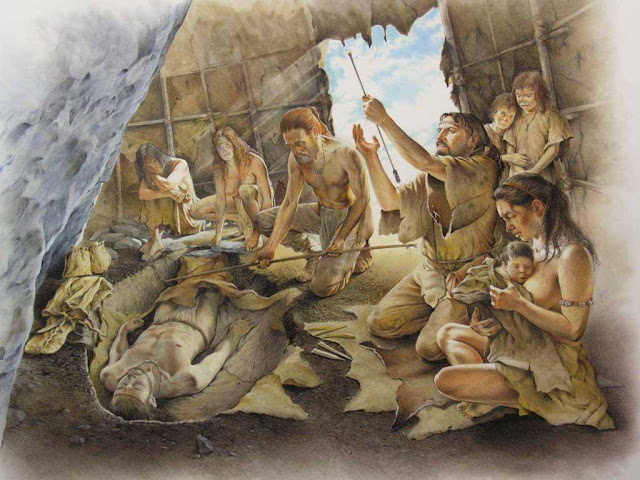

| Ricostruzione del momento di sepoltura dell’uomo di Mondeval. Mauro Cutrona. |

Introduzione

Il sito di Mondeval de Sora, noto in letteratura con la sigla VF1, è uno dei siti preistorici più importanti dell’intero arco alpino.

Si trova sull’altopiano di Mondeval, in val Fiorentina, a 2150 m sul livello del mare, chiuso tra i Lastoi de Formin, il monte Corvo Alto, il Becco di Mezzodì e il Col Duro. I siti si trovano sotto due aggetti (ripari sotto roccia) di un masso erratico poco distante dalla Malga di Mondeval.

|

Il riparo di Mondeval. Foto da https://www.intodolomitesblog.com/

Raggiungere il sito non è particolarmente difficile: lo si può fare partendo dal Passo Giau percorrendo il sentiero CAI 436 (Alta via 1) per un’ora di cammino.

Il sito è stato scoperto da Vittorino Cazzetta, appassionato locale, e poi scavato dall’Università degli Studi di Ferrara sotto la direzione del prof. Antonio Guerreschi e oggi la prof.ssa Federica Fontana (sempre dell’Università di Ferrara) continua a portare importanti contributi per la conoscenza di questo importantissimo sito dolomitico.

La scoperta

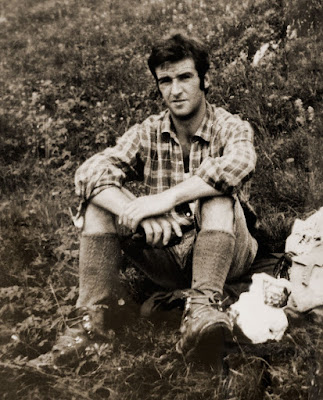

Vittorino Cazzetta, classe 1947, viene descritto come asciutto, robusto e di poche parole, amante della montagna in solitaria (quanta ragione…). Era un pasticcere che, dopo aver passato anni di gioventù a Venezia - definito un periodo di noia e sofferenza per la lontananza dalle montagne -, tra l’apprendistato e il servizio militare in marina, finalmente ritorna a Pescul, preferendo lavorare come operaio. Così iniziano le sue avventure: martello alla mano, partiva per le sue esplorazioni che occupavano tutto il tempo del fine settimana.

|

| Vittorino Cazzetta. Foto da http://www.museoselvadicadore.it/ |

Nel 1980 la sua prima scoperta, definita da Sergio Sommacal “la svolta”: dei fossili. Subito volle che il comune realizzasse una vetrina con quanto aveva trovato. Inutile aggiungere che in poco tempo la raccolta crebbe fino a costituire il nucleo originario del Museo di Selva di Cadore. Con il museo andò nacque anche l’associazione «Amici del Museo». Ma come avvenne la scoperta del sito di Mondeval? Non si può dire totalmente per caso.

Nel 1985, ad Ermengildo Rova (altro socio dell’associazione) capita fra le mani un quaderno concernente il popolamento umano sulle Dolomiti durante il Mesolitico, anche in aree vicine alla Val Fiorentina. Arrivato il quaderno nelle mani di Vittorino, si accende una scintilla: gli vengono in mente ricordi d’infanzia, quando, con sua madre, andava a Mondeval e sostava sotto un grande masso. In quelle particolari occasioni vedeva delle pietre strane, che in tutto e per tutto ricordavano quelle rappresentate nel quaderno. Fu così che partì all’avventura, raccogliendo i primi reperti del sito di Mondeval.

Le frequentazioni

Il sito di Mondeval (VF1), noto principalmente per la sua famosa sepoltura nel settore I, ha restituito innumerevoli fasi insediative.

La fase più antica risale al Sauveterriano (Mesolitico antico: VII millennio a.C. circa), seguito da una fase Castelnoviana (Mesolitico recente, VI millennio a.C.circa). Le frequentazioni umane riprendono poi nell’età del Bronzo (II millennio a.C.), e dopo un’ulteriore lacuna la frequentazione tardoantica (IV sec. d.C.). Le ultime due frequentazioni non sono ancora state totalmente approfondite e studiate.

|

| La sepoltura durante il rinvenimento |

Poco distante è stato però effettuato un’ulteriore ritrovamento, presso il Lago delle Baste: si tratta di una lastra in arenaria con una iscrizione venetica (seconda Età del Ferro: possiamo presupporre una datazione a partire dal IV sec a.C). La lastra riporta la parte finale di un nome proprio e l’inizio di un’altra parola. le due teorie vogliono che sia o un’iscrizione funeraria, o (la più accreditata) un cippo confinario.

|

| La sepoltura musealizzata al Museo Vittorino Cazzetta |

Il Sauveterriano

Il masso, come abbiamo scritto, presenta due settori che presentano delle frequentazioni che vanno dalla Preistoria al Medioevo.

Gli strati più antichi sono riferibili al Sauveterriano. Nel primo dei due settori questi strati risultano alterati da rimaneggiati antichi ma successivi o dalle attività fossorie delle marmotte. L’azione più importante di rimaneggiamento è dovuta alla sepoltura castelnoviana che poi tratteremo.

L’unità stratigrafica più importante che è riferibile al Sauveterriano è l’US 8. Il piano di calpestio del riparo era “lastricato” con delle lastre di tufite, e una massicciata di dolomia delimitava la pavimentazione. Per quanto riguarda i reperti, ci dà un’idea della mole di ritrovamenti il fatto che solo nel primo settore siano stati individuati oltre 20.000 manufatti litici in selce, di cui una metà utile ai fini di uno studio tecno-tipologico. L’analisi dei reperti si è comunque concentrata su circa 8.000 reperti: un numero molto alto. Essa ha permesso di individuare una serie di tipologie di oggetti: nuclei (cioè dei blocchi di selce preparati per ottenere schegge e lame da cui partire per la produzione di oggetti più complessi); elementi non ritoccati (cioè schegge e lame che non hanno subito un’ulteriore rielaborazione) tra strumenti e armature (per armature si intendono degli strumenti di piccolissime dimensioni - tipici tra il Paleolitico superiore (Epigravettiano) e il Mesolitico -; e infine residui di strumenti a ritocco erto, cioè strumenti che hanno subito una rielaborazione o ritocco ottenendo degli angoli nella zona ritoccata di quasi 90°. Interessante è anche capire da dove arrivasse questa selce. Le due tipologie principali vengono dalle formazioni selcifere venete della “scaglia rossa”, della “maiolica” e della “scaglia variegata”. La provenienza di questa selce è molto probabilmente il bacino del Piave. Solo per citare uno dei siti più importanti del Bellunese per l’estrazione della scaglia rossa: il monte Avena, in comune di Pedavena.

Dal punto di vista dei resti animali, anche in questo caso si ha un campione abbastanza ampio, anche se ovviamente quantitativamente limitato rispetto all’industria litica. Riassumendo, il campione ha restituito una predominanza di cervo (56,44 %), seguito da stambecco (25,7%), e camoscio (5,2%). Proprio le ossa di questi animali hanno evidenziato tracce di macellazione. Ma quindi, dopo aver snocciolato questo resoconto di dati, che conclusioni si possono trarre? Cosa ci facevano degli uomini sotto questo masso nel Sauveterriano?

Ci sono due ipotesi per l’uso di questo insediamento: entrambe concordano ne ritenerlo una base di caccia. Ma l’ipotesi A lo considera come un “campo di caccia residenziale” occupato da interi nuclei familiari (lasciando degli interrogativi sulla mobilità dei sauveterriani); l’ipotesi B invece lo vede come frequentato solamente da cacciatori altamente specializzati.

Il Castelnoviano, la sepoltura

La fase castelnoviana è senza dubbio la più famosa, grazie alla sepoltura del cacciatore che noi chiamiamo Valmo.

Il Castelnoviano è la seconda e ultima fase del Mesolitico, durante il quale, il sito di Mondeval aveva le medesime funzioni della fase precedente, così da indicare una continuità d’uso. La cosa è particolare in quanto durante il Castelnoviano si osserva un generale abbandono delle zone d’alta quota.

|

| Distribuzione dei reperti (solo la parte con lo schema) |

Qualcosa un giorno non è andato come doveva andare e un cacciatore, Valmo, è deceduto. Dev’essere stato un brutto colpo per il gruppo familiare di cui faceva parte, tanto che lo seppellirono con molti onori: al momento della morte aveva quarant'anni ed era alto 1,67 m.

Ad oggi quella di Mondeval è una delle rare sepolture del Mesolitico in Italia e ancora più rara per la ricchezza del suo corredo di oltre 60 elementi. Il defunto era posto in una fossa semplice nella zona centrale al di sotto dell’area protetta dall’aggetto, posta quasi a ridosso della parete rocciosa. La posizione del corpo è supina, con le braccia distese lungo i fianchi e le dita della mano sinistra leggermente ripiegate. Lo scheletro nel suo complesso, al momento del rinvenimento si presentava in condizioni ottimali. Pochissime le ossa che non sono state rinvenute: principalmente quelle del volto e le ossa minute dei piedi.

|

| Arpione. Foto di E. Cristiani. |

Il corredo nel complesso è composto da: tre lame in selce gialla di grandi dimensioni, poste sulle due spalle e una sulla testa; due punteruoli (uno sullo sterno e uno fra le ginocchia) che i dovevano servire a tenere chiuso una sorta di sudario; inoltre erano presenti sette canini atrofici di cervo forati disposti nella parte superiore del corpo, che dovevano essere legati insieme in una collana. In aggiunta, lungo il fianco sinistro erano presenti tre gruppi di materiali, sempre facenti parte del corredo. Il primo era composto da: ventuno manufatti in selce (nove nuclei, sei lame ritoccate, quattro schegge e due lamelle); tre ciottoli in calcare; nove manufatti in osso, tra cui spicca un bellissimo arpione di ben 187 mm in palco di cervo.

Gli altri insiemi erano molto simili tra loro, con degli aggregati di sostanze organiche. Il secondo gruppo conteneva anche un lama in selce e un nucleo, e il terzo invece conteneva una difesa (canino) di cinghiale e nove elementi in selce.

La sepoltura per la sua ricchezza è eccezionale. Valmo è stato sepolto con tutto il suo kit personale, e alcuni oggetti ornamentali.

Conclusione

Il sito di Mondeval è un interessante e quanto mai inaspettata finestra sul Mesolitico: un periodo particolare, dove gli ultimi cacciatori e raccoglitori europei osservavano importanti mutamenti nel paesaggio e nel clima. La sepoltura di Valmo ci mostra come un cacciatore castelnoviano era equipaggiato e cosa si portava appresso durante le battute, cosa gli era di indispensabile da avere con sé. Un evento drammatico nel passato, rimasto sigillato fino a noi, per permetterci di conoscere quelle genti che in passato vivevano e frequentavano il nostro territorio e lo vivevano molto diversamente da come lo viviamo noi.

[MattIki]

Bibliografia

Alciati G., Cattani L., Fontana F., Gerhardinger E., Guerreschi A., Milliken S., Mozzi P. & Rowley-Conwy P. 1994. Mondeval de Sora: a high altitude Mesolithic campsite in the italian Dolomites. Preistoria Alpina, Trento, 28 (1992), pp. 351-366.

Fontana F. 2006. La sepoltura di Mondeval de Sora (Belluno). Complessità sociale e modalità insediative degli ultimi cacciatori-raccoglitori dell’Italia nord-orientale. In: Martini F. (a cura di). La cultura del morire nelle società preistoriche e protostoriche italiane. Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, pp. 269-292.

Fontana F., Govoni L., Guerreschi A., Padoanello S., Siviero A., Thun Hohenstein U. & Ziggiotti S. 2009. L’occupazione sauveterriana di Mondeval de Sora 1, settore I (San Vito di Cadore, Belluno) in bilico tra accampamento residenziale e campo di caccia. Preistoria Alpina, Trento, 44 (2009), pp. 205-225.

Fontana F., Guerreschi A., Thun Hohenstein U. & Valletta F. 2019. Mondeval de Sora (San Vito di Cadore, BL). In: Lembo C., Arzarello M., Fontana F., Peresani M., Peretto C., Sala B., Thun Hohenstein U. (a cura di:). Annali dell’Università di Ferrara, Mus.Sci. Nat. Volume 15

Sommacal S. Appuntamento con il destino nella grotta al Piz del Corvo

Commenti

Posta un commento